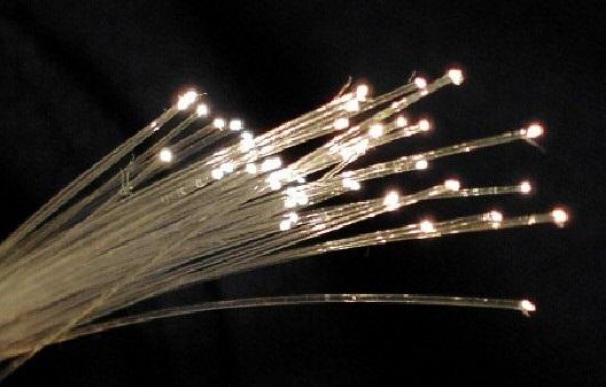

Ya que está teniendo usted la gentileza de leerme, discúlpeme por empezar con una pregunta: ¿sabía usted que España tiene ahora más instalaciones conectadas con fibra óptica que Francia, Italia, Reino Unido y Alemania juntas? Lo supiera ya o no, convendrá conmigo que precisamente en estos momentos de prolongado confinamiento a causa de la epidemia de coronavirus, este hecho merece ser especialmente destacado. Según datos de Metroscopia, el 46% de los españoles con trabajo dicen estar pudiendo seguir activos desde su hogar gracias a internet. Es decir, en definitiva, gracias a nuestra increíble red de fibra óptica, la más extensa, con diferencia, de toda Europa. Qué suerte ¿verdad? No: en realidad, la suerte no tiene nada que ver con esto. No estamos ante un azar imprevisto, algo que nos haya caído del cielo porque sí, sin que nadie lo propiciara. Estamos ante el resultado de lo que una empresa con visión de futuro (y con el coraje preciso para asumir el riesgo implicado) ha venido trabajosamente construyendo en estos últimos años, contra viento y marea y con un gasto (ahora diríamos ya, inversión) espectacular. Lo que pudo un día parecer una arriesgada aventura hoy supone en realidad una proeza, un logro para toda nuestra sociedad.

Toda sociedad precisa (sobre todo en aquellos de sus engranajes de especial y estratégica importancia para el bienestar colectivo) de personas con visión de futuro, con convicciones y con capacidad de negociar y de asumir los riesgos y costes de todo tipo (sobre todo emocionales) que conlleva vivir permanentemente en la frontera de lo que está por llegar. Como ha indicado este pasado jueves el siempre lúcido Ignacio Urquizu en un artículo en El País, esta crisis sanitaria ha acelerado llamativamente la integración de la tecnología digital en nuestra vida familiar y laboral: ya no podemos entenderla como algo venidero, sino como algo que está ya aquí, y para quedarse. Y eso es posible gracias a esa impresionante dotación de fibra digital con que contamos y que a muchos había pasado desapercibida o, peor aún, parecía una ocurrencia de incierto porvenir. España es, ciertamente, una sociedad afortunada: contamos con figuras e instituciones que son referentes mundiales en una muy amplia variedad de campos: en investigación científica, en medicina, en deporte, en ingeniería, en literatura, en arte, en arquitectura, en cine y en algunas y muy significadas áreas económicas (la revolución que supone nuestra red de fibra óptica es, ciertamente, el ejemplo más llamativo y relevante en este momento; pero no el único).

Pero la dicha nunca es perfecta: nuestro país cojea, y severamente. Tras haber logrado pasar, de forma tenida universalmente por ejemplar, de una dictadura de cuarenta años a una democracia considerada (por evaluadores expertos externos) como una de las más avanzadas del mundo actual; tras haberse transformado, en apenas cuatro decenios, de la sociedad que era (atrasada, desigual y desacompasada respecto de las de su entorno más inmediato), en otra avanzada y en muchos aspectos puntera, España lleva ya un decenio empantanada en una degradación de su vida pública que no guarda relación alguna con la pujanza de tantos otros ámbitos de nuestra vida colectiva. Especialmente (o, por ser más preciso, casi exclusivamente) en lo que respecta a la política nacional: tras cuatro decenios de éxito, lleva ya uno resultando disfuncional para nuestra vida en común. En el ámbito local y autonómico la situación no es, por fortuna, comparable. Las formaciones que componen nuestras Cortes Generales han entrado en un proceso de autismo tan severo como, sin duda patológico. Tal que malcriados niños de colegio, se enfurruñan, se insultan, no se hablan. Todos descalifican a todos: todos se consideran representantes exclusivos de la única y salvífica verdad, impecables ejemplos de decencia, moral cívica y dignidad. Y todos, claro, se equivocan. Han olvidado lo que la generación inmediatamente anterior creyó haber dejado esculpido en piedra: la convivencia democrática no se construye con palabras como puños (la historia no muy lejana enseña la facilidad con que los puños pueden acabar reemplazando a las palabras). La democracia, según nos enseñaron los padres fundadores de la democracia estadounidense, solo funciona si es entendida y practicada como la búsqueda permanente de un equilibrio lo más armónico posible de frustraciones mutuas. Todos han de ceder, nadie puede aspirar a expulsar del terreno de juego al contrario para así ganar —por goleada, claro—la partida. Política es pacto, y así lo creen los españoles (¡el 93% añora en estos momentos un gran Pacto nacional, al estilo del de la Moncloa de 1977, según datos de Metroscopia!). Pero nuestras formaciones políticas andan, en cambio, instaladas (y al parecer, acomodadas) en un limbo desconcertado y atemporal, en el tacticismo cortoplacista, en el adolescente adanismo de pensar que todo debe ser refundado de raíz, o en el estentóreo pero a la postre estéril bramido. Y entre tanto, la casa sin barrer. Precisamente cuando más urgente sería tenerla lo más en orden y preparada posible de cara al mundo nuevo, tan lleno de aristas por pulir, que se nos viene encima. Sencillamente, ¿se imaginan lo que, en cambio, podría dar de sí nuestro país en este momento de emergencia nacional si nuestra vida pública se acercase, aunque fuese mínimamente, a los niveles de autoexigencia, generosidad y excelencia que hicieron posible la creación de nuestra actual y asombrosa red de fibra óptica?

Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.

Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios